Narriel. Das Entstehen.

Narriel, ein junger Mann von auffallender Größe und einer eigenwilligen Statur, schritt mit schweren Schritten in nassen Schuhen durch den breiten Korridor der Universität. Er erwartete die Pause zwischen den Vorlesungen. Beim Vorbeigehen an der halb geöffneten Tür zur Bibliothek erblickte er darin, tief im Raum, einen Spiegel. Narriel warf einen zerstreuten Blick auf sein eigenes Spiegelbild und ging weiter. Doch schon nach wenigen Schritten begriff er plötzlich, dass das, was er im Spiegel sah, nicht er selbst war – der geometrische Winkel zwischen dem Spiegelbild und ihm war unnatürlich, falsch. Mehr noch: Derjenige im verblichenen Spiegel, der ihm trotz der frappierenden äußerlichen Ähnlichkeit so fremd war, dessen Blick so feindselig, dass Narriel spürte, wie sich die Haare auf dem kurzgeschorenen Hinterkopf durch einen plötzlichen Luftzug aufrichteten und Schweiß unter seinen Knien hervorspritzte.

„Was, was ist das? Wer ist das?“ – schoss ihm eine erschrockene Frage durch den Kopf, wie ein Kratzen. Und dann noch das Schreckliche: „Vielleicht ist er oder sie das – der oder die wahre ich?“ Mit nach hinten durchgebogenem Rücken wollte Narriel noch einmal in die Türöffnung der Bibliothek schauen, doch aus dem Raum traten zwei Frauen, händehaltend – ein Mädchen und eine ältere Dame, und Narriel, beinahe stolpernd, sah im Spiegel niemanden mehr. Das Mädchen, dessen kurz geschnittener Rock verlockend war und das zweifellos warme, schlanke Beine hatte – ging lachend an ihm vorbei und verschwand im verschwommenen Halbdunkel des Gangs. Die Dame folgte.

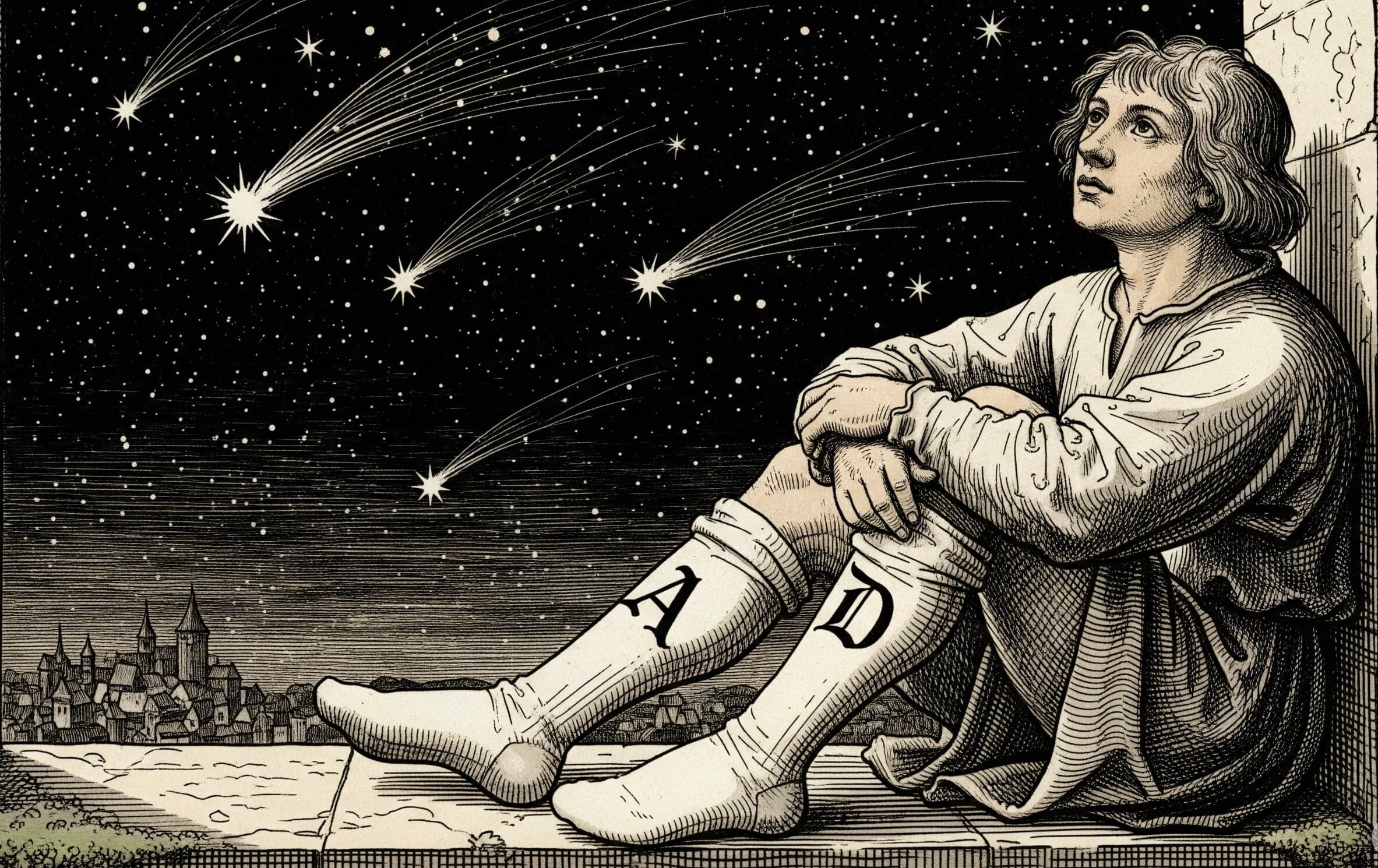

Zu Hause aß Narriel nachdenklich, doch mit Appetit, kalte Kalbfleisch-Koteletts zum Abendessen, zog sich dann langsam die durchnässten Schuhe aus. Aus unerfindlichem Grund schlug er einen Nagel in die Wand, wobei er fast – in der hereinbrechenden Dunkelheit – zwei Finger schmerzhaft zerquetschte. Nachdem er endlich seinen Mantel ausgezogen hatte, zog er die von der Familie vererbten weißen Socken mit den kunstvollen Monogrammen an, stellte sich ans Fenster und begann zu grübeln.

Wenn es auf der Welt unscheinbare oder gar völlig unbekannte Länder gab, so war N. zweifellos das unscheinbarste und unbekannteste von allen – unbekannt jedem außer seinen eigenen Bürgern sowie einigen zufälligen Touristen und durchreisenden Beamten. Der Gerechtigkeit halber wäre allerdings anzumerken, dass selbst jene eben erwähnten Bürger N.s – und selbst die unbestreitbar würdigsten unter ihnen – nicht immer wussten, in welchem Land sie eigentlich lebten. So vergisst wohl auch derjenige seinen Namen, der, auf einer unbewohnten Insel gestrandet, des natürlichen Verkehrs mit anderen beraubt ist und daher auch der ständigen Erinnerung an seinen Namen.

Doch war daran nichts Verwunderliches, denn in der ganzen Welt interessierte sich niemand für N. Ebenso wenig, nebenbei bemerkt, interessierte sich N. für die Welt. Die Straßen hierher führten nur als Umgehungswege, Flughäfen gab es nicht, und niemand trieb Handel mit N. Dies freilich nicht aus Absicht, sondern eher aus Vergessenheit. Selbst der Krieg wurde N. niemals erklärt, was manche Bürger mitunter verstimmte. Die übrigen aber betrachteten diese mit Nachsicht und verzichteten auf Vorwürfe – wozu auch.

Wie dem auch sei, die Tatsache blieb: Bei weitem nicht alle Einwohner wussten, wie ihr Land, ihre Heimat, hieß. Doch litt in N. niemand darunter. Im Gegenteil – die Mehrheit der Bürger liebte N. in gedankenloser Aufrichtigkeit genau so, wie es war, und hielt seine allseits anerkannte Unbekanntheit für eine besondere Auszeichnung und ein Glück. Über jene wenigen Bürger indes, die wussten, dass N. eben N. hieß, sagte man: „Woher sollten sie mehr wissen als die anderen?“

Wenn es in N. eine Stadt gab, die man als ihre Hauptstadt, ihr Verwaltungszentrum, ihr Staatssymbol und – mit Verlaub – ihre Seele bezeichnen konnte, dann war es zweifellos NN. Wie hätte es auch anders sein können! In einem Land wie N. konnte nur eine einzige Stadt als Zentrum alles Bedeutsamen gelten, nämlich jene, die in N. dieselbe Rolle spielte, wie N. im übrigen Weltgefüge: NN. war die unbekannteste Stadt im gänzlich unbekannten Land N.

So unbekannt war sie, dass ihre Einwohner, wenn sie an Wochenenden oder Feiertagen hinaus in die Natur fuhren, vergaßen, woher sie kamen, und den Rückweg nicht mehr fanden. Dieses Phänomen war so verbreitet, dass niemand beim Verlassen der Stadt eine Rückfahrkarte erwarb, und die Stadtverwaltung die Straßennamen abschaffte – damit man sie nicht vergisst. Dadurch wollte die Verwaltung unnötige Unruhe und Verwirrung vermeiden. Ein einziger Straßenname, darin war man sich einig, reichte völlig aus. Das erwies sich als praktisch und vorteilhaft. Jedoch mit der Zeit wusste niemand mehr, wie auch diese Straße hieß.

Genau hier, im Herzen NN.s, lebte der Narriel. „Ein Verrückter – je nachdem, wie man es sehen wollte“, pflegten die Stadtbewohner hinzuzufügen. Selbst der unerfahrenste Beobachter hätte jedoch in ihrem Tonfall unschwer einen zarten Stolz erkennen können. Denn Narriel wurde in der fünften Nacht des siebten Monats geboren. Eine entsprechende Eintragung wurde im Standesamt vorgenommen. Das genaue Jahr blieb ungewiss.

Niemand hatte Narriel je gefragt, ob er geboren werden wollte oder ob er es vorgezogen hätte, dort zu bleiben, wo und was er gewesen war – vor der Geburt. Warum niemand ihn selbst, genau so wie etwa seine schreienden Bettnachbarn, ja – wie sich heute mit voller Gewissheit sagen lässt – überhaupt irgendjemanden dazu befragt hatte, wusste ebenfalls niemand.

„Gerade dies“, pflegte Narriel später zu sagen, „ist jene grundlegende Unschärfe, die von Generation zu Generation weitergegeben wird – der fehlerhafte Stein im Fundament jenes Doms, den man Erziehung nennt. Männer und Frauen, ganze Familienclans und andere soziale Strukturen – etwa Dörfer, Auls, monarchische Hierarchien, religiöse und okkultistische Gemeinschaften – können, ob aus sinnlicher Laune oder gesellschaftlicher Notwendigkeit, plötzlich wollen, begehren – und da ist er, irgendeiner Narriel. Was jedoch die eigentlichen Hauptbeteiligten, wie mich, betrifft, so werden diese einfach übergangen. Gewöhnlich freuen sich die Begehrenden über ihre Narrielchen. Sie warten auf sie mit jener ungeduldigen Hoffnung, mit der man auch auf Neujahr, Weihnachten, eine Beförderung oder die Auszahlung des Gehalts harrt.“

Doch Ausnahmen gab es, das wusste Narriel. Manche fragen ihren eigenen Narriel, bevor sie ihn in die Welt setzen. Wer jedoch bei solch außergewöhnlichen Handlungen ertappt wird, wird öffentlich getadelt. Obgleich jeder denkende Mensch mit Sinn für klare moralische Beurteilung und kompromisslose Analyse rasch begreift, dass die Schuldigen von einem strengen, alles verschlingenden Gefühl ungenutzter Selbstanklage getrieben wurden. Sie sind die Feinfühligsten unter uns – und so ist in dieser Kette die vielgerühmte Kontinuität der Generationen, oder genauer: die Kontinuität der härtesten Unterdrückung einer Generation durch die andere, ins Stocken geraten.

Narriel wusste, dass seine Eltern nicht zu den Ausnahmen gehörten. Sie hatten ihn nicht gefragt. Im Gegenteil: Sie hatten ihn fünf Jahre oder so erwartet und, als er endlich erschien, freuten sie sich aufrichtig und schlicht.

Eines von Narriels ersten Empfindungen war Kälte – und ein überreicher, klebriger Glanz. Noch jetzt, in weißen Wollsocken sitzend, fröstelte er beim Gedanken daran, wie die Kälte – stechend, klebrig – alle Organe zugleich ergriffen hatte, innen wie außen. Narriel wäre vor Überraschung beinahe erstickt. Ihn ergriff ein Schrecken – jener alte, nichtmenschliche Schrecken des Vor-Narriel, dessen, der oder was er gewesen war vor seinem Erscheinen.

Narriel hätte sich gern irgendwie bemerkbar gemacht, doch der Vor-Narriel wusste noch nicht wie. Da traf ihn der weiße, blendende Schein über die gesamte Haut. Narriel schrie auf – und versetzte damit den Vor-Narriel in Bestürzung. Irgendwo in ihnen beiden entstand das Wissen, dass es von nun an immer so sein würde. Und dass Schreien sinnlos war.

Ob aus dieser Sinnlosigkeit oder aus der zum ersten Mal erlebten physischen Erschöpfung – Narriel fiel in etwas Dunkles, das darum fast warm war, und ihm für einen Augenblick vorkam wie das frühere Leben, das Vor-Leben.

Doch das war nur der Abschied Narriels von jenem Anderen. Narriel strich ihm über den Kopf und sah, wie jener aufmunternd nickte. Die große Uhr an der Wand schlug Mitternacht. Die Geburtshelferin fuhr zusammen und ließ das Fläschchen fallen. Der rote Berg der jungen Mutter stieß einen lauten Atemzug aus – und das winzige Bündel wurde zu Narriel. „Irgendein Domino…“, dachte der Andere zuletzt. Und schloss die Augen.

Narriels Vater war der bekannteste Wissenschaftler in N., doch niemand wusste, auf welchem Gebiet er forschte. Dieses eine Faktum verlieh seiner Gestalt einen eigentümlichen Anflug von Rätselhaftigkeit, den manche Damen gern eine „verhängnisvolle Geheimnisfülle“ nannten – oder gar sein „Berufsfeld“. Wie dem auch sei, alle waren sich darin einig, dass Narriels Papa für ein geheimes Amt arbeitete.

„Papa“, wie ihn der kleine Narriel bald zu nennen begann, sprach fast niemals und mit niemandem. Mehr noch: Er vermied es überhaupt, sich laut – oder, wenn man so will, phonetisch – zu äußern. Es hätte auch scheinen können, als habe er weder wissenschaftliche Mitstreiter noch Freunde, weder geheime Leidenschaften noch überhaupt eine Vergangenheit. An der Wand seines Arbeitszimmers hingen zwei Konturporträts, Mann und Frau im Profil, und das war der einzige Hinweis darauf, dass Papa je ein Vorleben besessen hatte.

Vielleicht lud man ihn gerade deshalb so gern überall ein – er machte sich einfach immer gut. Ein hochgewachsener, finster lächelnder, glänzend gekleideter Blondschopf, jugendlich anmutend, mit einer gepflegten, langen Barttracht, die in idealer Geometrie sein hohes Haupt ausglich. Wie viel Bewunderungswürdiges, ja Überdämonisches sahen alle, und auch Narriel selbst, in diesem unbestreitbaren Genie, in diesem würdigsten Bürger N.s, der unermüdlich auf dem von ihm erwählten Felde wirkte.

Sein Erscheinen verlieh jedem Anlass – ob privater oder staatlicher Natur – eine besondere, unwiederholbare Bedeutung. Leere, nichtssagende Gespräche verstummten von selbst. Männer verfielen in feierliches Nachdenken, ihre Züge verhärteten. Frauen wurden auf einmal strenger, gleichsam züchtiger, und in ihren Augen erschien ein bebendes Leuchten heroischer Selbstaufopferung. Es wurde beschämend, in Papas Gegenwart an Belangloses zu denken. Schon der Gedanke an Scham – selbst in seiner scheinbar aufgesetzten Moralität – erschien so schändlich, so flüchtig, dass die Damen ihn verjagten. Und sie verjagten ihn mit jener liebenswerten Bravour, deren Unmittelbarkeit kein Männerherz ungerührt ließ, sondern es mit dem Feuer keuscher Leidenschaft erfüllte.

Die Kinder und Jugendlichen liebten Papa. Doch sie zogen es vor, ihm nicht zu begegnen. Denn alle wussten: Eine Begegnung mit Papa – für jemanden, der aufgrund seines jungen Alters noch nicht ganz begriff, was die Scheu vor Persönlichkeiten bedeutete, die den höchsten Idealen dienten – konnte die tiefen Wurzeln der Erziehung ganzer Generationen verderben.

Neugierige gab es freilich viele. Sie forschten, oft zu hartnäckig, in welchem Fachgebiet Papas Genie erstrahlte. Man munkelte gar, die Behörden hätten Papa mehrfach beschützen müssen. Papa selbst jedoch, in seiner ihm eigenen Würde, vermied jedes Gespräch darüber – und weckte damit bei allen, besonders bei den Sentimentalen, ein Gefühl ehrfürchtiger Beklemmung.

Narriel liebte ihn gerade deshalb umso mehr. Er konnte stundenlang mit Mama über Papa sprachlos sprechen, und in diesem Gespräch fand er eine Quelle, in deren klaren Strömungen sich sein neugieriger Geist vergnügt tummelte.

In Mama fand er eine wahre Mitstreiterin. Die erste Schönheit von NN., war Mama ein Mensch von sowohl feinsinniger als auch unmittelbarer Seele. Sie begegnete Papa in jener einzig möglichen Weise, die nur Naturen von geschichtlichem Rang vermögen – jene, die vom Schicksal selbst ausersehen sind, genialen Zeitgenossen Verehrung zu erweisen.

Wie ein Kunstwerk dem ursprünglichen Plan des Künstlers am nächsten, unberührt und daher am meisten es selbst ist im Augenblick seiner Entstehung – so war auch Narriel Narriel in der genauesten Weise nur im Moment seiner Geburt. Nur dann war er ganz er selbst, Narriel in seiner reinsten Gestalt. Und eben darum waren die ersten Jahre seines Lebens unendlich interessant.

Doch mit der Zeit begannen in seinem Leben Veränderungen einzutreten – von immer seltsamerer Natur –, die ihn unaufhaltsam und mit unerklärlicher Beharrlichkeit von sich selbst entfernten. Welches Ereignis den Anfang von Narriels künftiger Lebensaufgabe markierte, lässt sich schwer sagen.

Seine Eltern – überaus anständige Menschen, sogar mit einer gewissen Art von Stammbaum, in Liebe verbunden mit NN. und mit N. – erwiesen sich im pädagogischen Sinne, im allgemein gebräuchlichen Sinne dieses Wortes, als völlig talentlos. Später war Narriel ihnen dafür durchaus dankbar. Denn gerade das anfängliche Fehlen jener sogenannten Erziehung hatte ihn gezwungen, sich selbst grundlegende weltanschauliche Fragen zu stellen – Fragen, deren Antworten den meisten schon in jungen Jahren selbstverständlich sind.

Von Anfang an hatten seine Eltern – ob bewusst oder aus einer Art genialer Eingebung – ihm kein klares Verständnis elementarer Begriffe vermittelt, wohl aber beispielsweise ein beinahe tierisches Gefühl der Abscheu vor Grausamkeit und Rohheit. Eben diese scheinbare Unvorbereitetheit auf das große tätige Leben half Narriel später, das Leben auf für ihn höchst eigene, interessante Weise zu betrachten.

Dabei litt er – aus gewöhnlicher Sicht – selten so qualvoll und zugleich so sinnlos. „Woher kommen die guten Menschen?“, fragte er sich zum Beispiel – und spürte sofort, wie er vor einem Berg von Zweifeln und noch weiterführenden Fragen stand. Und dass sowohl diese als auch viele andere Fragen längst gestellt und beantwortet waren – und dass jedes Kind auf Anhieb irgendeinen Spruch dazu hätte herunterleiern können.

Er jedoch stellte sich diese scheinbar einfachen Fragen unablässig – und fand keine befriedigenden Antworten. Weder in Büchern, noch bei Erwachsenen, noch, erst recht, bei seinen Altersgenossen.

„Ehrlichkeit? Wann wird ein Mensch unehrlich – und was treibt ihn dazu, was zwingt ihn? Zwingt ihn überhaupt etwas?“, fragte sich Narriel – und, leider, nicht nur sich selbst. „Mag die Ehrlichkeit von Natur aus vorbestimmt sein? Was beeinflusst das erste Hervortreten der Ehrlichkeit – wann und wodurch geschieht diese Reaktion? Lässt sich Ehrlichkeit messen?“

Allmählich erkannte Narriel, dass es in der unendlichen Menge all dessen, was zusammengenommen ein individuelles Leben ausmacht, etwas gab, das sich seiner seltsamen Natur nach nicht eindeutig einer Form aktiver Tätigkeit oder eines mentalen Zustandes zuordnen ließ.

Es war zugleich Selbsterziehung und Krankheit. Es war eine Übung im Leben. Und doch war es auch ein Werkzeug der Unmoral, ja der Niedertracht.

Dieses Etwas war die Leidenschaft, Fragen zu stellen – und sie zu beantworten. Sich selbst, den Nächsten und, so unbedacht es auch erscheinen mochte, der ganzen Welt – innerhalb wie außerhalb der Grenzen N.s.

Diese Leidenschaft war allumfassend wie eine Seelenkrankheit. Sie verlangte kühle Analyse, Wissen und akribische Vorbereitung, gepaart mit beträchtlicher körperlicher Leistungsfähigkeit. Gefordert waren Bildung und eine Kühnheit, die an Niedertracht grenzte. Gleichzeitig verlangte diese Leidenschaft Können, praktische Fertigkeiten, die man durch die Nachahmung leuchtender Vorbilder erlernen konnte – wie etwa die Kunst der Liebe.

„Doch für den wahren Liebenden“, sagte Narriel einst zu Mama, „erscheinen diese Techniken als leeres Nachahmen, das einen Ersatz ewiger, unbefleckter Werte durch die verdorbene Buntheit des Augenblicks herbeiführt.“

So fragte sich Narriel, von Zweifeln gequält: War das Fragenstellen nicht ein Tun völlig außerhalb jeder begrifflichen Ordnung – zweifellos originell, aber für den gesunden Menschen, der sich ernsthaften, gesellschaftlich bedeutenden Dingen widmet, sinnlos? Waren Fragen nicht vielmehr Früchte unzureichender Bildung und Erziehung, Spuren der Nachlässigkeit bei der Ausführung geistiger Arbeit?

Man muss hinzufügen: Dies war die Meinung der meisten Bürger N.s. Sie war zugleich Bestandteil der Staatsordnung N.s, ein Pfeiler ihrer ideologischen Doktrin – sowohl als durchlittenes Gesetz der Volksseele wie auch als praktisch erprobter Rechtssatz.

Unter den mannigfaltigen Arten und Kategorien von Fragen gab es solche, die nach Ansicht gewisser Forscher in NN. besonders verheerend auf die gesellschaftlichen Grundlagen wirkten und dem Wohl einzelner sozialer Individuen schadeten. Dies waren die sogenannten verfluchten Fragen – solche, von denen man sagte, sie seien den empfänglichen Naturen eigen.

„Worin unterscheidet sich eine verfluchte Frage von einer gewöhnlichen?“ schrieb Narriel einst in sein Tagebuch. „Die Grenze ist höchst durchlässig, denn der Unterschied zwischen verfluchten und gewöhnlichen Fragen liegt in den Antworten. Ein und dieselbe Frage kann, je nach gegebener Antwort und je nachdem, wer fragt und wer antwortet, ihren Charakter ins Gegenteil verkehren.“ Narriel hat verstanden: „Antworten auf gewöhnliche Fragen machen die Welt einfach und abgeschlossen; sie beruhigen und schützen. Antworten auf verfluchte Fragen sind einerseits Antworten – andererseits jedoch nichts anderes als Ausflüchte, der Versuch, einen Aufschub der Hinrichtung zu erflehen für ein Verbrechen, das man noch nicht begangen hat, dessen bloße Absicht jedoch die erschöpfte Seele schon mit einem schrecklichen, grabeskalten Frost gefesselt hat.“

Gerade an diesen verfluchten Fragen litt Narriel – wie andere an Scharlach oder Keuchhusten litten.

Mit der Zeit wurden Narriels Grübeleien so quälend, sie zerrissen und erschöpften ihn in einem Maße, dass – heroisch, stoisch, doch unweigerlich – die ganze Familie zu leiden begann. Die Angehörigen verstanden: Narriel, wie es sich für den Sohn eines Genies geziemte, wurde von den Vorbereitungen auf einen höheren Dienst gepeinigt.

Sie ertrugen seine Suche, seinen kämpferischen Eifer, mit stoischer Geduld nicht.

Doch Mama ergriffen Anfälle von Migräne, die in Depressionen von intensiv gelber Farbe übergingen. Sie verließ tagelang nicht ihr Zimmer, und wenn Narriel höflich an ihre Tür klopfte, um zu fragen, wer gütiger sei – das Mädchen aus dem Nachbarhaus oder der Junge aus der Parallelklasse der Gymnasien –, erhielt er keine Antwort. Stattdessen vernahm er deutlich entweder Mamas gedämpftes Schluchzen oder ein apathisches, leises Wimmern.

Sogleich wollte Narriel wissen, wer da so wimmerte, und ging zum Arbeitszimmer von Papa. Auch dieses war von innen verschlossen, und unter der Tür quoll, im schrägen Sonnenlicht sich brechend, dichter, wohlriechender Tabakrauch hervor.

Die Nächsten wagten nicht, mit vielleicht hastig geäußerten Meinungen, mitten im Trott der täglichen Routinen, die Prozesse von Narriels selbstaufopfernder Selbsterziehung zu stören.

Als er ins Universitätsalter kam, erschien ihm sein Leben – trotz seiner Krankheit und bisher relativ ruhig, geschützt durch die gewohnte Ordnung des Elternhauses – als eine qualvolle Notwendigkeit. Er war völlig zerrüttet, unfähig, Antworten zu finden auf die Fragen, die sich in seinem Kopf ansammelten, unaufhörlich dröhnten, hartnäckig vor seinen Augen flimmerten wie lästige, perlmuttfarbene Insekten. Die Fragen vermehrten sich wie Insekten.

Die Bücher befriedigten ihn nicht.

Mehr noch: Je tiefer, je beharrlicher und systematischer er sich in die berühmten, durch die Geschichte erprobten Texte vertiefte – Texte, die schon kraft der allgemein anerkannten, bewährten Genialität ihrer Autoren die belebende Feuchtigkeit wahren Wissens zu enthalten schienen und daher seine Neugier hätten stillen müssen –, desto mehr Fragen stellte sich Narriel. Und desto weniger Antworten fand er darauf.

Als fleißiger und in höchstem Maße folgerichtiger Mensch ließ Narriel dennoch nicht von seinen Experimenten ab. Tag für Tag – und mit der Zeit auch Nacht für Nacht – setzte er seine quälenden Forschungen fort, bis er sowohl sich selbst als auch die ihm nahen und teuren Menschen in fiebrige, zuweilen geradezu halb ohnmächtige Zustände versetzte. Menschen warnten, man kann doch wirklich nicht die ganze Welt in Frage stellen – wozu.

Allmählich gelangte Narriel zu der Einsicht, dass er, um auf dem von ihm gewählten Feld Ergebnisse zu erzielen und das Gesuchte zu finden, sich nicht nur emotional von der Lösung der gestellten Aufgaben entfernen und sich in die strenge Schürze des leidenschaftslosen Wissenschaftlers kleiden müsse – sondern auch sich selbst zum Gegenstand genauer Beobachtung und Untersuchung zu wählen habe. Nur mit dieser verfeinerten Methodik, deren Anwendung in N. bislang noch unzureichend erforscht war, glaubte Narriel, ein Höchstmaß an Ergebnissen erzielen zu können.

Trotz der offensichtlichen Gefahr, trotz der Warnungen, die ihm Nahestehende und ihm aufrichtig zugetane Forscher rechtzeitig äußerten, war Narriel nicht nur fest von der Richtigkeit seiner Entscheidung überzeugt, sondern erkannte auch, dass es keine Alternative dazu gab. Er begann unverzüglich mit der Umsetzung seines Vorhabens.

Als Erstes trat Narriel mit sich selbst in eine hitzige wissenschaftliche Debatte ein. Ziel war einerseits die Ausarbeitung eines Forschungs- und Experimentplans, andererseits – die Frage zu beantworten, wie sich die materiellen Voraussetzungen für die Untersuchung sichern ließen. Nach mehreren Wochen von Berichten und Plenarsitzungen aller Art, geprägt von kompromissloser, wie man so sagt, „bis zur Heiserkeit“ geführter Polemik, gelang es Narriel, die diskutierenden Seiten zu versöhnen und ihre Vorschläge zu einem schlüssigen strategischen Konzept zu verbinden.

Gleichzeitig wurde von allen an der „Narriel vs. Narriel“-Konferenz Beteiligten als vorrangige Aufgabe benannt, zu klären, was genau als Endergebnis der Forschung gelten solle – was also eigentlich zu finden sei. Nach allgemeiner, teils auch kompromissbedingter Auffassung sollte der abschließende Gegenstand der Untersuchungen das Gesetz des Aufbaus sein.

Wenn in der modernen Physik das Elementarteilchen entdeckt wurde, das für die Verbindung der Materie verantwortlich ist, dann müsse es auch ein solches Teilchen im immateriellen Bereich geben. Dieses galt es zu finden.

Zunächst jedoch hatten Narriel und die Konferenzteilnehmer die Frage zu beantworten, was überhaupt ein Gesetz sei.

Im allgemein anerkannten Verständnis, so Narriel, ist ein Gesetz eine Regel, die auf Grundlage früherer Erfahrung infolge von Diskussion, Vergleich oder Auftrag geschaffen wird.

Diese Definition war zwar recht ungenau, spiegelte aber dennoch gerade jenen Aspekt der Frage wider, der Narriel am meisten interessierte. Nämlich: Ist ein Gesetz das bewusste, absichtliche Ergebnis erzwungener Notwendigkeiten?

Denn: Es wird mit einer bestimmten Zielsetzung erdacht und verabschiedet, ausgehend von der Annahme, dass ohne Gesetz ein Zusammenleben nicht möglich sei und dass Gesetzlosigkeit Chaos und allerlei Übel nach sich ziehe.

Doch Narriel betrachtete diese Frage nicht unter dem Gesichtspunkt „Ohne Gesetz ist es schlecht“. Seiner Meinung nach gab es einen anderen, tiefer gehenden Vektor – einen, dem man in N. jedoch keine Bedeutung mehr beimaß, den man „aus Altersgründen“ aus den Akten gestrichen hatte.

Narriel stellte die Frage, ob Gesetze überhaupt im Grundsatz in der Lage seien, den Aufgaben zu entsprechen, die ihnen auferlegt werden. Ob es nicht etwas gebe, das – ohne selbst ein Gesetz zu sein – das begriffliche Gleichgewicht regle.

Um diese Frage zu beantworten, kehrte Narriel erneut zur Definition des Gesetzes zurück und nahm an, ein Gesetz sei eine besondere energetische Form des globalen soziobiologischen Systems, ein wesentlicher Bestandteil des Seins – vergleichbar einem chemischen Element. Folglich müsse es eine Tabelle aller Elemente des Lebens geben, unabhängig von deren Zugehörigkeit zu einer der uns bekannten Erscheinungsformen.

Über das Gesetz sprach Narriel als über ein Element des Lebens – gleichgültig, ob es zur Biologie, zur Politik oder zur Geometrie gehöre. Er nahm an, dass alle Gesetze ein und demselben Regelwerk aller Gesetze unterworfen seien – einer für alle gleichen Vorschrift, einem „Prä-Gesetz“.

Doch in welchem Verhältnis stehen Prä-Gesetz, Gesetz und Wissen? Und wenn es ein Prä-Gesetz gibt – worauf gründet es sich?

In der Weiterentwicklung seiner Theorie wandte sich Narriel den geometrischen Effekten zu.

Flache Flächen hatten ihn schon in jener Zeit fasziniert, als er noch nicht wusste, was „flach“ war. Das Flache, ebenso wie das Gerade, nahm er eher als Farbe denn als geometrische Gegebenheit wahr.

Je nach Neigungswinkel der Ausgangsfläche, die als flach oder gerade im Verhältnis zu einer anderen Fläche galt, sowie je nach Beschaffenheit dieser zweiten und der angrenzenden Flächen, bestimmte Narriel die Farbe der Ausgangsfläche.

Wie ein Tier, das selektiv sieht, lebte Narriel in seiner eigenen Geometrie und in seinem eigenen Farbraum.

Was die meisten Bürger N.s für ein Blatt weißes Papier auf einem Tisch hielten, sah Narriel als violetten Strauch eines vegetativen Systems, präpariert von den spektralen Laserskalpellen der vormorgendlichen Sonne – falls es morgens war – oder als Grimasse eines dämonischen Wesens namens Leuchtende Leer – falls er seine Beobachtungen tagsüber machte.

Die Oberflächen der Wände nahm er zumeist als spiegelnden, farbigen Kaleidoskop aufeinanderfolgender Relaisschaltungen wahr.

Eine mit dem Finger gezogene Linie auf Wasser war für ihn nichts anderes als ein blauer Punkt, und die Wasseroberfläche selbst war für ihn stets von dreieckigem, grauem Farbton.

Solche Beziehungen zu der ihn umgebenden „Grafik“ und Farbskala erschienen den meisten Bürgern N.s zweifellos krankhaft, ja überflüssig – gemessen an dem ausgewogenen Wahrnehmungssystem, das sich im Laufe der Hunderte Jahre in N. herausgebildet hatte.

Narriel hingegen war überzeugt, dass sein Blick in weit höherem Maße vollkommen ausbalanciert sei. Der einzige Grund für die Unannehmlichkeiten dieses Wahrnehmens lag, wie er meinte, in dessen mangelnder Verbreitung – jedes Zeichensystem sei umso weniger verständlich, je weniger Bürger es kennen und beherrschen.

Daraus zog Narriel den logischen Schluss, dass Verstehen, also Wissen, in erster Linie eine quantitative und nicht qualitative Kategorie sei und in direkter Abhängigkeit von seiner Verbreitung stehe. Entsprechend könne die Richtigkeit einer Aussage – so strittig sie auch sei – dadurch gesichert werden, dass man sie maximal zugänglich mache.

„Je mehr Verbindungen in der Welt bestehen, desto größere Bedeutung hat eine einzige Botschaft – und folglich ihre Verbreitung in der Masse“, formulierte Narriel.

„Andererseits: Je größer die Rolle von Verbreitung und Verbreitetheit, desto mehr Verantwortung lastet auf jedem einzelnen Bürger. Denn jeder kann, unter günstigen Bedingungen für die Ausbreitung von Ideen, jeden seiner Gedanken – sei er auch noch so unvorsichtig oder übereilt – allgemein zugänglich und damit wahr machen. Das Verständnis dessen, was Wissen ist, muss von Grund auf neu begriffen und definiert werden. Die Arbeit des Menschen besteht darin, voll, reich und ohne Schaden für die Umwelt zu leben. Für die Erfüllung der Lebensarbeit braucht der Mensch Werkzeuge – in Form von Wissen.“ 78.

Trotz der scheinbaren Fortschritte spürte Narriel, dass er in seinen Überlegungen auf der Stelle trat – und dass die Lösung, schon ganz nah, ihm immer wieder entglitt.

Mit der Zeit begann er zu verstehen, dass der Klang – oder besser: das, was von der Mehrheit als Klang empfunden wurde – eine gänzlich unerforschte und darum besonders verzerrt interpretierte Form darstellte, die seiner begrifflichen Ordnung im Wege stand. Eine Form, die in ihrer allgemein festgelegten Bedeutung weder ihrem natürlichen, formalen Wesen noch irgendeinem Sinngehalt entsprach.

Jeder Laut, dachte Narriel, ist kein eigenständiges Auftreten irreversibler und unvorhersehbarer Prozesse.

Ein Laut muss notwendig in Beziehung gesetzt werden zu der allumfassenden zeitlichen Abfolge allen Hörbaren.

„Den Wald gibt es nicht als reinen Klang – so wenig wie das sterile Abheben eines Flugzeugs oder das einsame Plätschern des Wassers in einem nahen See“, rief Narriel erregt auf einer Plenarsitzung der Konferenz „Narriel vs. Narriel“. „Im Klang des erwähnten Flugzeugs sind nicht nur die dröhnenden Turbinen verflochten, sondern auch das Gemurmel der Passagiere, das Knarren der Flügel und das gierige Knistern des elektrisierten Rocks der Stewardess. Turbinen und Rock – das sind ein und dieselbe Klangkonstruktion, ein Oberton im Rauschen des Waldes.“

Die Klangfolge, so Narriel, dürfe jedoch nicht als Echo verstanden werden. Sein Verständnis des klassischen quantenmechanischen Determinismus erweiterte sich in beide Richtungen von einem Nullpunkt – dem punktgenau echolosen Moment – zu: 1) dem bereits Geschehenen, das noch klingt, und 2) dem erst zu Erwartenden, das aber schon phonetisch auf mechanischer Ebene vorhanden ist.

Das gesprochene Wort müsse demnach seinen Sinn während des Sprechens verändern; und der Summensinn, der aus diesem Prozess hervorgeht, sei unvermeidlich fremden Hintergrundeinflüssen ausgesetzt, die jede koordinierte Steuerung des Wortes unmöglich machten.

Demzufolge sei jenes Steuerungssystem, das der Mensch seit Jahrhunderten als wahr und einzig möglich ausgibt, um seine kommunikativen und ästhetischen Bedürfnisse zu befriedigen – nichts anderes als Illusion, Trugbild, Farce.

Und jene Hintergrunderscheinungen, die man traditionell für nichtzeichentragende Information hält, all die störenden Geräusche und Nebengeräusche – eben diese Kategorie von Phänomenen sei in Wahrheit der eigentliche Informationskanal.

„Man wirft einen Stein ins Meer und beobachtet, wie er aufspringt und schließlich sinkt; man spürt dabei, dass die rechte Schulter leicht verrenkt ist, die Füße nass sind, auf den Lippen Salz, im Haar Sand; man stöhnt leise vor Vergnügen, heult wolfsartig der schmelzenden Sonne zu – und posiert in Wirklichkeit nur vor einem alten Landschaftsmaler, der vor Liebe zu einer Frau-Kind dem Wahnsinn verfallen ist.“

Doch bald – an einem Maitag, als die Sonne, schon erkennbar, doch noch träge, endlich hinter „den wie geflickte Hosen aussehenden“ Wolken hervorkam und die Straßen von NN. beleuchtete – erwachte Narriel mit einem Gefühl erstaunlicher geistiger Klarheit und mit der schlichten Zufriedenheit, überhaupt erwacht zu sein.

Er stand munter auf, streckte sich, kämmte sein zerzaustes Haar mit dem knöchernen Kamm der Großmutter und betrachtete sein Gesicht aufmerksam im Spiegel. Vom oberen Rand des linken Ohres, über die ganze Wange und die Unterlippe umkreisend bis zum rechten Mundwinkel zog sich eine kaum wahrnehmbare, rosafarbene Narbe. Als hätte jemand Narriel mit einer Messerklinge verletzt. Oder mit einem eisernen Stock verbrannt.

Er fühlte jedoch nichts. Erstaunt berührte er die Narbe mit dem Finger. Ebenfalls nichts – und das verwunderte ihn, da ihm die Narbe so frisch erschien, als stamme sie von einer kürzlich erfolgten Operation. Sie hätte doch schmerzen oder wenigstens leise „stöhnen“ müssen. Doch es gab keinen Schmerz, nicht einmal jenes leichte, für heilende Wunden typische Jucken.

Narriel wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser, kämmte sich erneut und versenkte sich wieder in die Betrachtung dieser aus unbekannter Quelle stammenden Wunde, überlegend, welcher Natur sie sei.

Am Vortag, auf dem Heimweg vom philosophischen Seminar, war Narriel beim Überqueren der Straße an einer scharfen Stufe der Bäckerei gestolpert und hätte beinahe das Gleichgewicht verloren. Gerade noch, und völlig unbeabsichtigt, hatte er sich am Arm eines vorbeigehenden Passanten festgehalten – einer älteren, gebeugten Frau.

Schon fast im Bewusstsein, dass er stürzte und dass sich dies unmöglich vermeiden ließ, errötete Narriel dunkel, wie eine schwerfällige, ungeschickte Gymnasiastin; mit dem in den Kopf schießenden Blut glich er einer gezuckerten Preiselbeere, verlor das Gleichgewicht und fiel. Fiel direkt auf die Dame und ihren mit gegossenen, scharfkantigen, altmodischen Knöpfen besetzten Mantel. Er erinnerte sich jetzt genau, dass einer der Knöpfe seine Halsseite gestreift hatte.

Doch gestern war an dieser Stelle keinerlei Narbe gewesen – dessen war er sich sicher, da die Dame, flink und für ihr Alter überraschend gewandt, sogleich zu ihm getreten war, ihm aufgeholfen und dabei bemerkt hatte, dass keinerlei Spuren oder Prellungen vorhanden gewesen seien.

Ihre Stimme war spröde, gläsern – und doch war ihre Intonation zart, höflich, wie die eines Sachbearbeiters in einer Behörde. Deshalb vertraute Narriel ihr sofort und bedingungslos, so wie man einem Verkäufer vertraut, bei dem man ein Stück Brokat oder Streichhölzer erwirbt.

Nachdem er sich abgestaubt hatte, dankte er der Dame für ihre Hilfe und ging gemessenen Schrittes weiter. Doch wenige Minuten später, schon fast zu Hause, spürte er, dass hinter ihm jemand hastig lief – offenbar um ihn einzuholen. Er wandte sich um und sah die alte Frau – dieselbe, die ihm eben aufgeholfen hatte. Sie lief tatsächlich, erstaunlich leichtfüßig, als wäre Narriel gar nicht Narriel, sondern ihr Geliebter, auf den sie so lange und so schmerzlich gewartet hatte.

„Warten Sie, warten Sie doch!“, rief sie, als sie sah, dass er sich umdrehte. Nun ging sie langsamer, näherte sich ruhig, während Narriel sie höflich, aber verwundert musterte. „Vielleicht habe ich etwas verloren, beim Sturz fallengelassen“, dachte er, griff prüfend in die Taschen und erwartete, dass die Dame ihm sogleich das Verlorene zurückgeben würde.

Sie war nun ganz nah. Auch sie lächelte verlegen – und wirkte dadurch plötzlich jünger. Was Narriel erstaunlicherweise unangenehm berührte. „Ich muss mit Ihnen sprechen“, wiederholte die Frau immer wieder. Ihre Stimme, die ihm anfangs so alt und scharf vorgekommen war, als wären ihre Stimmbänder längst zu beschlagenem, klirrendem Glas geworden, war nun frisch und kräftig; eine beneidenswerte jugendliche Spannkraft lag darin.

Noch verwirrter – ja, fast verärgert – bemerkte Narriel, dass die Frau schlank und anmutig war, dass ihr Lächeln hell und unbefangen strahlte. Fast kindlich klar und schlicht leuchteten ihre lächelnden Augen, so unerwartet grün vor dem Hintergrund des dichten, dunkelrötlichen Haars. „Malachitfarben“, dachte Narriel.

„Dies ist meine Narbe“, sagte die Frau. Und verschwand.

In der folgenden Nacht – die sich von allen anderen dadurch unterschied, dass er am Vortag im Spiegel endlich einmal nicht sich selbst gesehen hatte – kam Narriel ein seltsamer Gedanke. Seltsam und wohl sinnlos für jene, die seiner schon lange überdrüssig waren.

Es war Winternacht. Und es war eine jener langen Winterzeiten, in denen der Schnee, vom langen und grundlosen Dasein, seinen Geruch und seine Farbe verliert, aufhört Schnee zu sein und nur noch seinem eigenen Spiegelbild ähnelt – im von Motten zerfressenen, silbernen Himmelsspiegel.

Narriel saß am weit geöffneten Fenster und blickte in den leeren Garten, wo sich schwarze Taustellen, den Hundeschnauzen mit feuchten Nasen ähnlich, nicht unterscheiden ließen von den dunklen, violett angeschwollenen Stämmen der Bäume.

An den Füßen trug er weiße, aus grobem Garn gestrickte Wollsocken mit Familienmonogrammen – ein Geschenk seiner Eltern nach alter, in NN. üblicher Tradition: der rechte von Mama gestrickt, der linke von Papa.

Schlaflos ließ Narriel den Blick gedankenverloren von den vertrauten Initialen auf die geschwungenen Schatten im Garten wandern, als ihm – just in dem Augenblick, da in der Ferne ein erkälteter Uhu rief – ganz klar wurde, dass alles, was ihn so sehr und so umfassend beschäftigte, all die Fragen, die er sich stellte und die ihn seit Kindheit quälten, nur daher rührten, dass all jene ersten, ursprünglichen Kenntnisse, mit denen er aufgewachsen und erzogen worden war, ebenso wie die Fähigkeiten, die er sich mit Fleiß und Mühe erworben hatte – dass dies alles das Ergebnis eines einzigen großen Irrtums war.

Alles bis jetzt war ein Irrtum, ein Irrtum, der sich ganz am Anfang von Narriels Weg ereignet hatte. Vielleicht nicht nur seines Weges, sondern auch des Weges vor-Narriel. Vielleicht sogar daher, dass man vor-Narriel einst über Narriel nicht gefragt hatte – oder gefragt, aber falsch.

Er begriff endgültig – scharf und vielleicht schmerzlich –, dass auch all die Verbindungen und Gesetze, die er bisher so vertrauensvoll als eben solche akzeptiert hatte, ganz andere, völlig von den ihm eingeprägten verschiedene Bedeutungen trugen.

Man müsse nur diese neuen Bedeutungen verstehen, diese ihm völlig fremden Zeichen, diese Alphabetik, in der der Text etwas ganz anderes ist: wo Schnee vielleicht gar kein Schnee ist, sondern knisternde Blätter wohlriechenden Papiers; wo Buchstaben Sand sind, mit dem man frische Tinte aufsaugt.

Und nun müsse er, Narriel, neu lernen zu verstehen, zu denken, zu lesen. Dieser Gedanke gefiel ihm nicht nur – er begeisterte ihn vollkommen. Doch was für ihn noch wichtiger war: Er versöhnte ihn plötzlich mit allen Fragen zugleich, versprach sowohl Erklärung als auch Beruhigung.

Erregt lehnte sich Narriel weit zum Fenster hinaus, atmete lange und leidenschaftlich die frostige, leicht nach Rauch duftende Luft, schloss dann das Fenster, öffnete es wieder. Er zündete die Kerze an, blies sie wieder aus, in dem Gedanken, dass es vielleicht keine Kerze war, sondern ein kleiner Planet – oder ein von keinem je gesehenes Tier von unirdischer Schönheit.

Sogleich beschloss Narriel, seine Entdeckung – so herrlich, so einfach – zu erproben und einen leichten, versuchsweisen Sonettenentwurf zu schreiben.

Er schüttelte das von der Schlaflosigkeit zerwühlte Federbett auf, legte frische, knisternde Laken mit kalligrafischen Schatten auf, und ehe er seinen müden Körper auf das matte Glas des Kopfkissens legte, strich er lange mit der Hand über den Leinenvorhang, der, schwankend wie morgendlicher Wiesennebel, den Sinn des Geschehens so unbeständig, den Frieden so flüchtig und den kleinen Splitter im linken Fuß so bittersüß machte.

Als Narriel eingeschlafen war, erhob sich die blaue Eiche vorsichtig, um ihn nicht zu wecken, stellte sich auf die Zehenspitzen und schloss, bemüht, nicht in den Angeln zu knarren, das alte, ausgetrocknete Fenster in Narriels Zimmer – sie wusste, dass er sich im Schlaf entblößte und sich erkälten konnte.

Gegen Abend, während Narriel noch schlief, feuerte man auf der Stadtmauer von NN. – dort, wo sich von der Zentralturmuhr aus in neun Himmelsrichtungen facettenreiche, bunte Schatten ausbreiteten – eine Kanone ab. Aus ihrem bronzenen Rohr ergoss sich flüssige Flamme, und mit ihr flog langsam – fast widerwillig – eine einem Menschenkopf ähnliche Kugel hervor. Sie vollführte neun volle Kreise gegen den Uhrzeigersinn, markierte jeden Kreis mit einem dumpfen Schlag gegen das Zifferblatt. Bei jedem Aufprall sprühte ein violett-orangefarbener Funke.

Die vor Ehrfurcht erkaltete Kerze-Planet auf Narriels Fensterbrett verfolgte nachdenklich, wie neun Funken – den sieben Gänsen ähnlich – einer nach dem anderen zischend und, nach einer theatralischen Pause, wie Raketen über den Horizont hinwegschossen.